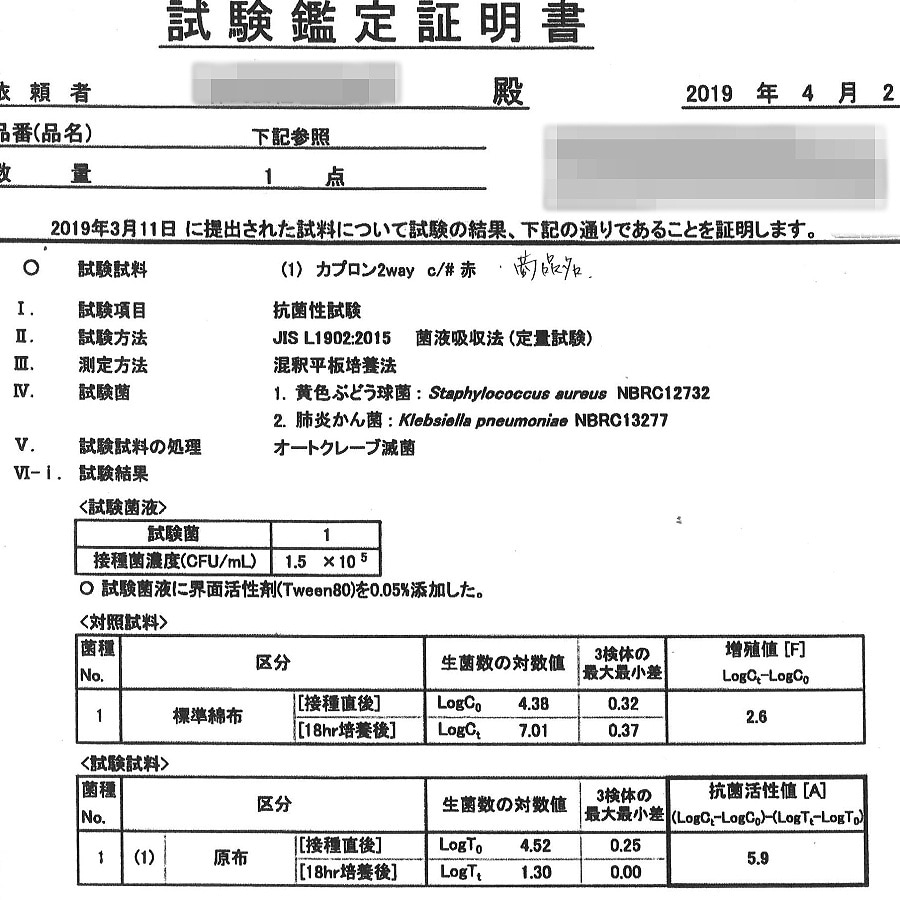

抗菌活性値[A]

抗菌性試験方法で定められている試験方法で

抗菌活性値[A]

抗菌性試験方法で定められている試験方法で

抗菌効果の程度を判定する指標の値です。

無加工品の24時間培養後菌数(B)を、抗菌加工品の24時間培養後菌数(C)で、

除した数の対数値で算出されます。

※上記画像では18時間後の結果で算出しています。

この表は、生菌数(生きている細菌の数)を対数値にて表しています。

これは細菌の増殖は非常に速く、2倍、3倍というレベルでは表しきれない為、

10の何乗という乗数を用いる為です。

例えば、標準綿布(普通の綿布)のデータですと、綿布上に菌を生やし、

接種直後の細菌数を数えたところ、10の4.38乗(104.38)であったのが、

18時間後に数えてみると大幅に増殖し、10の7.01乗(107.01)に

なっていた、ということです。

つまり、ざっと10の2乗〜3乗(100〜1000)倍になっていた、わけです。

これに対し、銅繊維(原布)では、スタート時は綿布とほぼ同程度の

10の4.52乗(104.52)であったのが、18時間後には、逆に大幅に減少し、

10の1.3乗(101.3)になっていた、ということです。

つまり、

10の3乗〜4乗分の1(1/1000〜1/10000)にまで減少していたことになります。

この10の乗数の差が抗菌活性値(A)といわれるもので、

ここでは5.9ということですから、本来綿布上で増えるべき細菌が、

この原布では1/100000〜1/1000000にまで減らすことが出来る、

ということになります。

| ( 7.01 - 4.38 ) - ( 1.30 - 4.52 ) = 5.85 ≒ 5.9 |

※抗菌活性値

2.0以上(99%以上の死滅率)で抗菌効果があると規定されます。

上の表では、抗菌活性値は5.9となっており、

規定値の3倍近くの数値が確認されています。

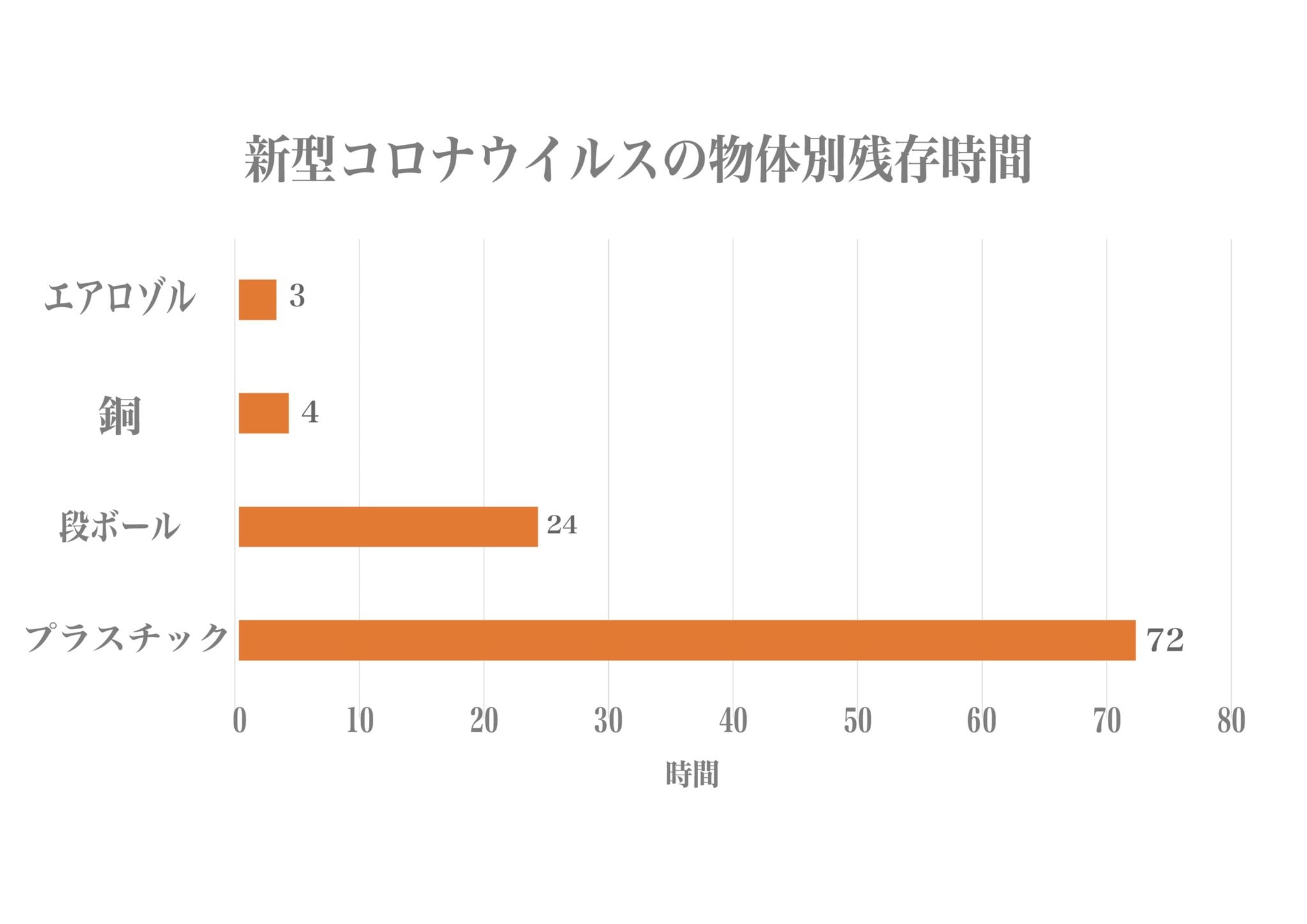

上記の試験結果は菌で行ったものですが、

某科学雑誌等では銅板で行った結果も出ているようです。

下の画像は各素材で試験した結果をグラフにしたものです。

参考:https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20200414-00173146/

参考:https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20200414-00173146/

出典:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973

抗菌加工製品の規定

表面の細菌を増殖させないように加工されている製品を抗菌加工製品と言います。

JIS(日本工業規格)では、加工されていない製品と比較し、

細菌の増殖割合が100分の1以下(抗菌活性値2.0以上)である場合、

その製品に抗菌効果があると規定しています。

→

飛沫吸収カバー(銅繊維・藍染)のページに戻る

(2020年7月記載)

アクセス : 5304